Berufsorientierung in einer postmodernen, diversitätsgeprägten Gesellschaft – zum Konzept des Wissenschaftsforums Westerstede

In ihrem sehr lesenswerten Beitrag zum Wandel der Berufsorientierung skizzieren Melanie Behrens et al. in Orientierung an zentralen Thesen Ulrich Becks[1] die Schwierigkeiten der Berufsorientierung Jugendlicher in der heutigen Gesellschaft in prägnanter Weise wie folgt: „Berufswahlprozesse von Jugendlichen und jungen Erwachsenen finden gegenwärtig vor dem Hintergrund von Globalisierung, Finanzkrisen und vielfältigen Veränderungen des Arbeitsmarktes wie beispielsweise deregulierter Erwerbsarbeit, prekärer Beschäftigungsverhältnisse und schwierigerer Berufseinstiege statt. So gewinnen diskontinuierliche Erwerbsbiographien und flexible Lebensläufe heute eine gewisse Normalität und führen auch zu Veränderungen der privaten Lebenszusammenhänge. Zugleich hat sich die Berufsstruktur insbesondere in den letzten Jahren immer weiter ausdifferenziert und spezifiziert, so dass die Jugendlichen in ihrer Berufswahl gegenwärtig mit einer unübersichtlichen Anzahl an theoretisch wählbaren beruflichen Optionen konfrontiert sind.“[2] Um den Bildungsauftrag von Schule zeitgemäß erfüllen zu können, wird sich das Verständnis von Schule wandeln müssen. Eine Möglichkeit, auf diese veränderte Struktur der Berufswahlprozesse zu reagieren, soll im Folgenden am Beispiel des Konzepts des Wissenschaftsforums Westerstede näher skizziert werden.

- Die Wissenschaftskommunikation von Schule, Forschung und Öffentlichkeit zu initiieren und intensivieren;

- Schülerinnen und Schüler zu einer von Sachkenntnis getragenen Auseinandersetzung mit Wissenschaften, Technik und ihren Folgen zu verhelfen und ihnen so zu einer begründeten Studien- und Berufsorientierung beizutragen.

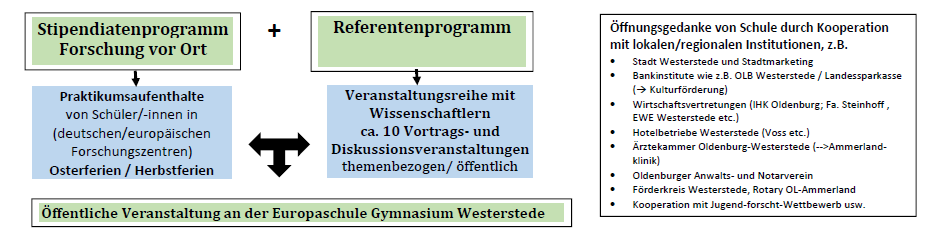

Das Wissenschaftsforum Westerstede, das sich mit seinem Angebot an Forschungspraktika an wissenschaftlichen Instituten, sozialen, kulturellen Institutionen primär an den Adressatenkreis besonders interessierter und motivierter Schülerinnen und Schüler richtet, ruht dabei auf zwei zentralen Säulen, dem Stipendiaten- und dem Referentenprogramm:

Im Rahmen des Stipendiatenprogramms, das u.a. auch auf die Förderung wissenschaftlichen Nachwuchses abzielt, können Schülerinnen und Schüler in Kooperation mit wissenschaftlichen Instituten, sozialen, kulturellen und politischen Institutionen während der Ferienzeit (vordringlich während der Oster- und Herbstferien) Praktikumsaufenthalte durchführen. Ziel ist es, dass die Stipendiaten in Zusammenarbeit mit den wissenschaftlichen Mitarbeitern der Institute Forschung soll vor Ort erfahren, nicht nur als Ergebnis, sondern als Prozess.

Das Stipendiatenprogramm selbst, für das sich die interessierten Schüler/-innen beim Organisationsteam bewerben müssen, beinhaltet nachfolgende Forschungs- und Praktikumsmodule:

- Modul 1 Umwelt, Energie, Leben

In diesem Modul werden Praktikumsplätze vermittelt, u.a. im Bereich Meeresbiologie, Klimaforschung und Klimafolgen, Biodiversität, Medizin und Medizingeschichte, Neurowissenschaften, Neuro-Enhancement, Molekularbiologie etc.

- Modul 2 Kulturwissenschaften

Im Rahmen dieses Moduls werden Praktikumsplätze in unterschiedlichen Bereichen der Kulturwissenschaften vermittelt (z.B. Museen, Kunsthallen, Bibliothekswesen, Ethikgeschichte, Gedenkstätten, Theater, Ethnologie, Archäologie, Antropologie, Musik- und Medienwissenschaft etc.

- Modul 3 Technik und Information

Im Rahmen dieses Moduls werden Praktikumsplätze vermittelt u.a. im Bereich Technik und Informationswissenschaften, Automatisierungstechnik, Intelligente Systeme, Computerwissenschaften und Neurowissenschaften, biohybride Materialsysteme etc.

- Modul 4 Materie

Im Rahmen dieses Moduls werden Praktikumsplätze vermittelt u.a. im Bereich Materie, z.B. Forschungszentrum Jülich, DESY Zeuthen/Hamburg, CERN Genf, Festkörperforschung, Astrophysik etc.

- Modul 5 Medien und Journalismus

Im Rahmen dieses Moduls werden Praktikumsplätze vermittelt u.a. im Bereich Bibliothekswesen, Mediendesign, Rundfunk- und Fernsehen, Redaktionen überregionaler Zeitungen etc.

- Modul 6 Politische Institutionen und NGOs

Im Rahmen dieses Moduls werden Praktikumsplätze vermittelt, u.a. im Bereich Deutscher Bundestag, Niedersächsischer Landtag, Abgeordnetenbüros, Fraktionen, Europäische Institutionen, NgOs wie Greenpeace, Ökoinstitut Freiburg, BUND, WWF, praktische politische Arbeit etc.

- Modul 7 Pathways in Europe

Im Rahmen dieses Moduls sollen durch grenzüberschreitende sog. Konsortial-partnerschaften Möglichkeiten eröffnet werden, in europäischen Bildungsinstitutionen wie z.B. Hochschulen oder wissenschaftlichen, kultur- und gesellschaftswissenschaftlichen Instituten und Institutionen in Europa Auslandspraktika durchzuführen. Angestrebt wird hier zunächst eine Kooperation mit europäischen Partnerschulen wie z.B. in Polen oder Litauen, Frankreich (u.a. Centre Marc Bloch).

- Modul 8 Personen der Zeitgeschichte

Aus dem Unterrichtsgeschehen entwickelt sich manchmal die Nachfrage der Schüler/-innen nach Persönlichkeiten der Zeitgeschichte aus Wissenschaft, Politik, Wirtschaft, Kulturbereich oder Geschichte, die im thematischen Zusammenhang mit unterrichtlichen Fragestellungen stehen. Das Wissenschaftsforum vermittelt hier die Möglichkeit der Durchführung von Interviewreihen (z.B. Interview mit Esther Bejarano als Auschwitzüberlebende oder Interview mit Roland Jahn, Stasi-Unterlagenbehörde)

Zentral für die Durchführung des Stipendiatenprogramms sind dabei die Bausteine „Auswahl“, „Vorbereitung“, „pädagogische Betreuung“ und „Reflexion des Aufenthalts“.

- Baustein 1: Auswahl

Die Bewerberinnen und Bewerber müssen beim Organisationsteam vollständige und aussagekräftige Bewerbungsunterlagen einreichen (Anschreiben, Lebenslauf, Motivationsschreiben; gewünschte Forschungsinstitute, Interessensschwerpunkte, gesonderte Fragestellungen etc.), das zugleich noch Beratungsgespräche mit den Interessenten führt, bevor es kriterienbezogen auswählt.

- Baustein 2 und 3: Vorbereitung und pädagogische Begleitung

Während der Durchführung des gesamten Stipendiums werden die Stipendiatinnen und Stipendiaten durch die Lehrkräfte des Organisationsteams persönlich oder unter Zuhilfenahme medialer Unterstützung (Telefon, Skype etc.) beraten und unterstützt und u.a. auf bestehende Rechtsvorschriften hingewiesen.

Zugleich müssen sie während dieser Phase eigenständig Kontakt mit den wissenschaftlichen Instituten aufnehmen und sich von den für sie abgestellten wissenschaftlichen Mitarbeitern im Hinblick auf die Beantwortung ihrer Fragestellungen beraten lassen; zugleich erhalten sie auf diese Weise Einblicke in die sie interessierenden wissenschaftlichen Bereiche und erhalten erste Informationen über die interessierende Ausbildungsgänge und Berufsbilder.

Während des Zeitraums des allgemeinen Praktikums[1] werden die Stipendiatinnen und Stipendiaten in einer Arbeitsgemeinschaft zusammengefasst, die sie auf das Praktikum inhaltlich vorbereitet. Aufgabe jedes einzelnen Stipendiaten ist es, den Mitstipendiaten die jeweiligen Institute und Forschungsabteilungen, die sozialen, kulturellen oder politischen Institutionen bzw. die jeweiligen vorzustellen, bei denen sie ihr Praktikum durchführen.

- Baustein 4: Reflexion des Praktikumsaufenthaltes

Wichtige Aufgabe des Stipendiaten im Anschluss an die Durchführung des Praktikums ist es, in Anlehnung an den Grundgedanken der Wissenschaftskommunikation seine Praktikumsergebnisse anderen Mitschülern anderer Oberstufenkurse vorzustellen.

Darüber hinaus ist der Stipendiat verpflichtet, Artikel über sein Praktikum und sein Stipendium sowohl auf der eigenen Projekt-Website des Wissenschaftsforums, in Schülerzeitungen als auch der Lokal- oder Regionalpresse zu veröffentlichen. Des Weiteren hat er im Rahmen des Referentenprogramms in einem öffentlichen Vortrag über die Forschungstätigkeit während seines Praktikums zu berichten.

Das Wissenschaftsforum Westerstede wird finanziell unterstützt durch die EWE Stiftung Oldenburg und den Förderkreis des Gymnasiums Westerstede. Unabhängig davon wird es wichtig sein, hier weitere Fördermöglichkeiten auszuloten (u.a. über die Volkswagen Stiftung bzw. regionale Unterstützer).

Wissenschaft im Dialog: Das Referentenprogramm des Wissenschaftsforum Westerstede

Neben dem Stipendiatenprogramm ist das Referentenprogramm die zweite wichtige Säule des Vorhabens „Wissenschaftsforum Westerstede“, mit dessen Hilfe in Vorbereitung auf die bzw. im Anschluss an die Praktika eine jeweils themenbezogene öffentliche Veranstaltungsreihe mit Wissenschaftlern und Personen des öffentlichen Lebens an unserer Schule als Vortrags- und/oder Diskussionsveranstaltungen durchgeführt werden soll. Zugleich dient dieses Programm ebenso wie das Stipendiatenprogramm dazu, grundlegende Einsichten in die Zusammenhänge und das Zusammenwirken von Wissenschaft zu liefern, sodass eine von Sachkenntnis getragene Auseinandersetzung mit Wissenschaften, Technik und ihren Folgen initiiert und Möglichkeiten einer begründeten Studien- und Berufsorientierung geschaffen werden.

Während dieser öffentlichen Verstaltungsreihen des Referentenprogramms sollen zugleich Schüler und Schülerinnen, die Praktikumsaufenthalte absolviert haben, die Ergebnisse ihrer Forschungsaufenthalte öffentlich vorstellen. Ziel dabei ist es, das Projekt „Wissenschaftsforum“ sukzessive umzusetzen und an der Europaschule Gymnasium Westerstede dauerhaft zu implementieren.

Mögliche Elemente des Referentenprogramms sind dabei z.B.:

- Einführung in den Themenkreis der Abendveranstaltung, Vorstellung der Referentin/des Referenten durch eine Stipendiatengruppe, Vorstellung der eigenen Erfahrungen an einem Forschungszentrum in Form eines öffentlichen Vortrags.

- Kooperation mit lokalen Buchhandlungen (Büchertische zu den Veranstaltungen), Erstellen von bibliographischen Listen aktueller Literatur zu den jeweiligen Vortragsthemen (z.B. Kooperation mit den Seminarfächern)

- Erstellung von Veranstaltungsplakaten, Informationsmaterialien (Flyer, Broschüren etc.) für die jeweiligen Abendveranstaltungen (z.B. in Kooperation mit der FG Kunst)

- Erarbeitung von Ausstellungskonzepten zu den jeweiligen thematischen Schwerpunkten (z.B. Kooperation mit den Seminarfächern) usw.

- Journalistische Publikationelemente in Zusammenrbeit mit der Lokal- und Regionalpresse (z.B. Nordwest-Zeitung); Sonderseiten, Homepage- und Schülerzeitungsartikel etc.

Mittel- bis langfristig strebt das Wissenschaftsforum Westerstede eine inhaltliche Zusammenarbeit mit dem Projekt „Innovative Hochschule Jade-Oldenburg!“[2] an, das ein vom BMBF gefördertes Verbundprojekt der Universität Oldenburg, der Jade Hochschule und des OFFIS von der Carl-von-Ossietzky-Universität Oldenburg und der Jade Hochschule darstellt (Laufzeit: 01.01.2018 – 31.12.2022). Im dort vertretenen Teilprojekt SchülerWissen sollen Schülerinnen und Schüler als künftige Studierende für wissenschaftliche Fragestellungen begeistert und so an aktuelle universitäre Forschungsergebnisse herangeführt werden, um ihnen zugleich als potentiellen künftigen Fachkräften zugleich regionale berufliche Perspektiven aufzuzeigen – ein Vorhaben, das unter Bezugnahme auf die Aussagen des Brechtschen Wissenschaftlers Galileo Galilei in hervorragender Weise viele Schnittmengen zu unserem eigenen Projektvorhaben aufweist:

„[…] da es so ist, bleibt es nicht so. Denn alles bewegt sich, […] Eine neue Zeit ist angebrochen, ein großes Zeitalter, in dem zu leben eine Lust ist.“ [3]

[1] Siehe hierzu das Konzept „Berufliche Orientierung am Gymnasium Westerstede“ des BO-Beauftragten des Gymnasiums Westerstede, das für die Durchführung des Praktikums in der Einführungsphase als Durchführungszeitraum den Monat Januar vorsieht. Das Konzept des Wissenschaftsforums Westerstede sieht hier in Absprache mit den jeweiligen wissenschaftlichen Instituten explizit als Durchführungszeitraum die Zeit der Herbst- oder Osterferien vor.

[2] Vgl. hierzu weitere Informationen auf der Projektwebsite https://www.ihjo.de/

[3] Brecht, Bertolt, a.a.0., S.8f., S.12