Gestern hatte ich meinen ersten Tag meines Praktikums bei dem EU-Abgeordneten Tiemo Wölken im Europäischen Parlament. Trotz Flugverspätung und nächtlicher Ankunft in Brüssel am Sonntag konnte ich heute morgen motiviert mein Praktikum antreten. Direkt gegenüber meiner Wohnung fährt ein Bus zum Place de Luxembourg, einem der Eingänge des Parlaments, was mir die Anfahrt auch am ersten Tag sehr leicht macht. Ich wurde um 10:00 Uhr von Tara, der Assistentin von Tiemo, abgeholt. Als nächstes haben wir mir ein Badge erstellen lassen, um die Sicherheitskontrolle und Eingänge überhaupt betreten zu können. Darauf folgte eine flugähnliche Kontrolle, welche man jeden Tag passieren muss. Jetzt war ich also im EU- Parlament und es hat sich herausgestellt, warum ich am Eingang abgeholt wurde und mir kein Treffpunkt innerhalb des Parlaments genannt wurde. Das Parlament besteht aus vielen verschiedenen Gebäuden, welche durch Gänge verbunden sind, die sich also von innen nicht als verschiedene erkennen lassen. Sich selbst zu orientieren, dies scheint also zunächst unmöglich. Der Weg zum Büro erfolgt durch verschiedene Hallen und Gänge, mehrere Fahrstühle müssen benutzt werden. Alles fühlt sich an, als sei man in einem Labyrinth. Tara, die mich abgeholt hat, berichtete ebenfalls, dass sie sich, trotz 6-jähriger Tätigkeit im Parlament, immer noch manchmal verlaufe. Angekommen im Büro im 12. Stock, bekam ich dann meinen eigenen Schreibtisch. Nun haben wir eine kleine Vorstellungsrunde mit einem anderen Praktikanten, mir und den beiden Assistenten von Tiemo gemacht und besprachen den Plan für die kommende Woche. Danach habe ich Emails und Materialien für anstehende Termine für Tiemo gelesen, da er erst heute aus Schottland wiedergekommen ist. Später haben wir noch zusammen eine Sitzung des Rechtsausschusses besucht, in der die Themen AI (artificial intelligence) und Kinderschutz behandelt wurden. Das war sehr beeindruckend, da die komplette Sitzung in die Muttersprache aller Anwesenden synchron übersetzt wurde. Dann hat sich mir die nächste Herausforderung gestellt, nämlich wieder aus dem Labyrinth aus Gängen und Fahrstühlen den Zugang zu finden, und dann auch noch den richtigen, der zu meiner Bushaltestelle führt. Dies hat eine Weile gedauert, doch im Endeffekt bin ich tatsächlich, trotz vieler Verwirrungen und langem Suchen, wieder an meiner Bushaltestelle angekommen, um nach Hause zu fahren. Alles in allem hatte ich also einen komplizierten, aber sehr interessanten ersten Praktikumstag und freue mich auf die folgenden Tage.

Westerstede. Die bisherige Bedeutung traditioneller Medien für die Verbreitung von Informationen und für die Meinungsbildung wird spätestens seit dem Aufstieg des Gratisjournalismus im Internet systematisch zurückgedrängt. Glaubwürdigkeit und Deutungs-hoheit der klassischen Printmedien als Torwächter zur Wahrheit geraten zunehmend ins Wanken, die mediale Welt, wie es sie bisher in Form von gegeben hat, steht im Begriff zu verschwinden. Ob dies tatsächlich so ist und welche Folgen dies haben könnte, dies war am vergangenen Mittwochabend Thema eines öffentlichen Vortrages, der im Rahmen des Referentenprogramms des Westersteder Wissenschaftsforums stattfand.

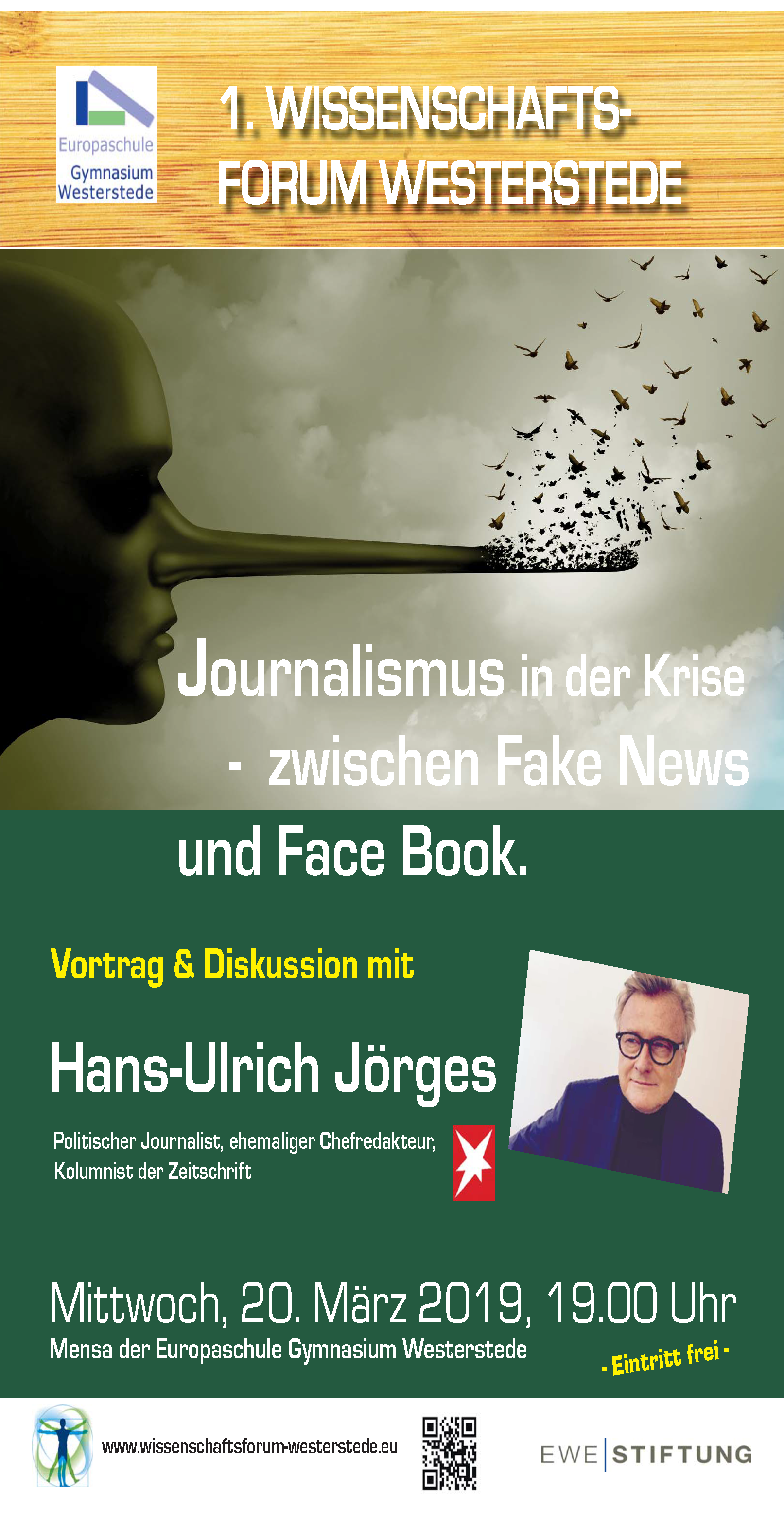

„Journalismus in der Krise – zwischen Fake News und Facebook“ war der Titel der Veranstaltung, die in der Mensa der Europaschule Gymnasium Westerstede stattfand. Hans-Ulrich Jörges, ehemaliges Mitglied der Chefredaktion und heutiger Kolumnist des Stern, ging dabei vor allem auf das Spannungsverhältnis von Wahrheit und Lüge ein, wie es sich u.a. auch in den klassischen Printmedien wiederfinden lasse. Ein engagiert und wortkräftig auftretender Referent verdeutlichte den ca. 120 anwesenden Zuhörern u.a. am Beispiel der Affäre um den ehemaligen Spiegel-Reporter Claas Relotius in sehr anschaulicher Form, in welcher Weise auch in den Printmedien vermeintliche „Tatsachen“ manipuliert und zum Gegenstand von „Meinungen“ in Form von „Fake News“ werden können, die wiederum sehr verschiedenen Interessen und Leid enschaften entstammen und dazu beitragen, in und über die Printmedien ein bestimmtes Bild von Wirklichkeit zu erzeugen. Weitere Beispiele waren die Affären um die gefälschten Hitler-Tagebücher bzw. die Affäre um den früheren Bundespräsidenten Christian Wulff, die nach Auffassung des Referenten als Fake-News kein Ruhmesblatt für die Seriosität und Objektivität der Printmedien darstellten.

enschaften entstammen und dazu beitragen, in und über die Printmedien ein bestimmtes Bild von Wirklichkeit zu erzeugen. Weitere Beispiele waren die Affären um die gefälschten Hitler-Tagebücher bzw. die Affäre um den früheren Bundespräsidenten Christian Wulff, die nach Auffassung des Referenten als Fake-News kein Ruhmesblatt für die Seriosität und Objektivität der Printmedien darstellten.

Doch auch die sog. Social Media wie Facebook, Twitter oder Instagram betrachtete Hans-Ulrich Jörges sehr kritisch, indem er sie als „asoziale Medien“ bewertete, die als gewinnorientierte Privatunternehmen ihre Angebote nur deshalb kostenlos zur Verfügung stellten, weil sie im Gegenzug Daten über ihre Nutzer erhielten und zu ihren Gunsten ausnutzen könnten. Allgemein wurde deutlich, dass sich die Rolle der alten Medien rasant verändert, sie im Begriff sind, ihre Monopolrolle zur Informationsverbreitung und Meinungsbildung unwiederbringlich zu verlieren. Angetreten mit dem Anspruch, die Welt erklärbar und handhabbar zu machen, habe das Aufkommen des Internets zu der Erkenntnis geführt, dass es nicht nur die eine Welt und Wahrheit, sondern unzählige davon gebe, so Jörges. Die Nutzung von Social Media und Onlinemedien verändere die klassische Rolle des Lesers, da dieser als Empfänger der Botschaft nunmehr selbst zum Sender werden könne. Zugleich stiege mit dem Aufkommen und der zunehmenden Verbreitung der Onlinemedien die Gefahr, dass sich infolge algorithmischer Strukturen der Social Media Filtereffekte der Informationsverarbeitung bildeten („Echolotkammern“), die die Entstehung von Fake News und Verschwörungstheorien enorm begünstigten und damit einen weiteren Verlust an Glaubwürdigkeit und Autorität bewirken würden. Jörges Blick auf die Zukunft der Printmedien erwies sich insgesamt als ein pessimistischer: „In gut zwanzig Jahren“, so Jörges, „wird es das Printmedium als traditionelles Medium nicht mehr geben!“

Der 1951 geborene Hans-Ulrich Jörges ist einer der bekanntesten deutschen Journalisten. Von 2007 bis 2017 war er Mitglied der Chefredaktion der Illustrierten Stern und Chefredakteur für Sonderaufgaben des Verlags Grunder + Jahr. Jörges war Initiator der Europäischen Charta für Pressefreiheit und zusammen mit Guido Knopp Begründer des Zeitzeugenprojekts Gedächtnis der Nation, das seit 2011 besteht. Einer breiteren Öffentlichkeit ist er seither bekannt durch seine wöchentliche Kolumne „Zwischenruf“, durch die er aktuelle politische Ereignisse kommentiert. Daneben ist er bis heute gern gesehener Gast in zahlreichen Talkshows zu politischen Themen.

Wir freuen uns, dass wir am kommenden Mittwoch (20. März 2019, 19.00 Uhr) den bundesweit bekannten politischen Journalisten und ehemaligen Chefredakteur des Stern, Hans-Ulrich Jörges, an unserer Schule begrüßen dürfen.

Hans-Ulrich Jörges, der im Rahmen der Veranstaltungsreihe des Wissenschaftsforums Westerstede an unsere Schule kommt, wird sich in seinem öffentlichen Vortrag einem Thema widmen, das die derzeitige politische und auch philosophische Diskussion widerspiegelt: „Journalismus in der Krise“.

Es  ist dies das Thema der Frage nach Wahrheit und Wirklichkeit in den Medien, denn: Die digitale Welt, in der wir leben, macht es immer schwieriger zu überprüfen, was wahr ist und was nicht. Mit Macht dringen populistische Aussagen, alternative Tatsachen und Fake News in die öffentliche Debatte ein. Desinformation hat sich so ausgeweitet, dass wir alle uns dazu verhalten müssen – Politiker, Journalisten und Bürger. Im Zeitalter der Information ist Aufmerksamkeit gleichzusetzen mit Geld, Macht und Einfluss, auch wenn das auf Kosten von Tatsachen geschieht:

ist dies das Thema der Frage nach Wahrheit und Wirklichkeit in den Medien, denn: Die digitale Welt, in der wir leben, macht es immer schwieriger zu überprüfen, was wahr ist und was nicht. Mit Macht dringen populistische Aussagen, alternative Tatsachen und Fake News in die öffentliche Debatte ein. Desinformation hat sich so ausgeweitet, dass wir alle uns dazu verhalten müssen – Politiker, Journalisten und Bürger. Im Zeitalter der Information ist Aufmerksamkeit gleichzusetzen mit Geld, Macht und Einfluss, auch wenn das auf Kosten von Tatsachen geschieht:

„Bewirtschaftung von Launen: Das ist die politische Verlockung des postfaktischen Zeitalters. Ihr kommt die Internetgesellschaft als ‚Nichtwissenwollengesellschaft‘ entgegen. Wir fragen nicht, wie man objektives Wissen gewinnt und wie es begründet ist. Wir googeln. Wir haben die Suchmaschine bereits dermassen internalisiert, dass wir Wissen und Googeln gleichsetzen. Das führt zum gefährlichen Zustand erkenntnistheoretischer Verantwortungslosigkeit. Google-Wissen ist Wissensersatz. Es treibt uns das ‚Sapere aude‘ Kants aus: Wagnis und Mut, nach Gründen zu fragen, eine Aussage zu prüfen, bis wir herausgefunden haben, ob sie stimmt oder nicht. Demokratie ist der politische Raum, der uns das Recht für dieses Fragen und Prüfen gibt. In ihm beugt sich die Macht dem Argument, nicht das Argument sich der Macht. Allein schon indem man dies ausspricht, muss man zugeben, dass von einem gefährdeten Ideal die Rede ist. Die Zersetzung der Demokratie beginnt mit der Zersetzung ihrer erkenntnistheoretischen Grundlagen. Das heisst, sie ist bereits im Gange. Zeit, dass wir uns bewusstmachen, was auf dem Spiel steht.“

(Eduard Kaeser, Das postfaktische Zeitalter, Neue Zürcher Zeitung, 2016)

Hans-Ulrich Jörges hat sich bereit erklärt, vor Beginn der Abendveranstaltung gegen 14.45 Uhr im Rahmen einer Gesprächsrunde mit interessierten Schülerinnen und Schülern des 10. bis 12. Jahrgangs zusammenkommen, die sich für ein Studium im Bereich Journalismus/Medien interessieren. Verbindliche Anmeldungen hierzu bitte bis spätestens Dienstag bei Herrn Timpe und Herrn Dr. Osewold.

Der Eintritt zur öffentlichen Abendveranstaltung in der Mensa um 19.00 Uhr ist sowohl für Schüler/-innen als auch Lehrkräfte und weitere Interessierte frei.

Am Montag, den 4. Februar 2019, wird um 11:30 Uhr in der Aula unseres Gymnasiums das Wissenschaftsforum Westerstede durch Herrn Kultusminister Grant Hendrik Tonne feierlich eröffnet, der zugleich die diesjährige Schirmherrschaft übernommen hat.

Diese Eröffnungsveranstaltung stellt dabei den Auftakt dar für den Beginn der diesjährigen Veranstaltungsreihe mit Vertretern wissenschaftlicher Institu te und politischer Institutionen, die im Rahmen eines öffentlichen Referentenprogramms einen Einblick in ihre Disziplinen geben werden; als erster Referent der Veranstaltungsreihe wird am Montagabend um 19:00 Uhr Herr Prof. Dr. Matthias Dobbelstein vom Institut für Molekulare Onkologie (Universität Göttingen) einen Einblick in den aktuellen Stand der Krebsforschung geben. Eingeleitet wird diese abendliche Veranstaltung durch einen Vortrag der Schülerin Mette Janßen (Klasse 11f), die als Stipendiatin des Wissenschaftsforums ihr Praktikum am Institut von Prof. Dr. Dobbelstein absolviert hat.

te und politischer Institutionen, die im Rahmen eines öffentlichen Referentenprogramms einen Einblick in ihre Disziplinen geben werden; als erster Referent der Veranstaltungsreihe wird am Montagabend um 19:00 Uhr Herr Prof. Dr. Matthias Dobbelstein vom Institut für Molekulare Onkologie (Universität Göttingen) einen Einblick in den aktuellen Stand der Krebsforschung geben. Eingeleitet wird diese abendliche Veranstaltung durch einen Vortrag der Schülerin Mette Janßen (Klasse 11f), die als Stipendiatin des Wissenschaftsforums ihr Praktikum am Institut von Prof. Dr. Dobbelstein absolviert hat.

Die Eröffnungsveranstaltung am Vormittag wird in Anwesenheit von Schülerinnen und Schülern des 10. und 11. Jahrgangs sowie zahlreicher Gäste aus dem schulischen, medizinischen, universitären und politischen Bereich stattfinden, u.a. der Niedersächsischen Landesschulbehörde, der EWE-Stiftung Oldenburg, die das Vorhaben fördert, der Landeszentralbank Oldenburg, des Projekts Innovative Hochschule Oldenburg, der Ammerland-Klinik Westerstede und zweier Bundestagsabgeordneter aus dem Wahlkreis Ammerland. Herr Dr. Osewold und Herr Timpe werden dabei zunächst die Konzeption des Vorhabens vorstellen, die Stipendiatinnen und Stipendiaten präsentieren daraufhin die einzelnen Module des Wissenschaftsforums und stellen die wissenschaftlichen, kulturellen und politischen Institute und Institutionen vor, an denen sie im April 2019 ihre Forschungspraktika durchführen werden.

Darüber hinaus wird es im zweiten Teil der Veranstaltung ein Podiumsgespräch mit geladenen Gästen geben. Thema dabei wird u.a. der Stellenwert des Wissenschaftsforums Westerstede im Hinblick auf die Förderung der Wissenschaftskommunikation zwischen Schule, Universität und Öffentlichkeit sein

Die Fraunhofer-Gesellschaft wurde 1949 gegründet und hat ihren Namen dem Wissenschaftler, Erfinder und Unternehmer Joseph von Fraunhofer (1787-1826) zu verdanken. Von den anfänglichen drei Mitarbeitern ist die Forschungs-Gesellschaft weit entfernt. Mittlerweile sind rund 25.000 Mitarbeiter in den verschiedene Instituten weltweit tätig. Allein in Sankt Augustin, einem der 72 Standorte (davon 66 in Deutschland), sind drei Institute und ein Teil des Instituts-Zentrale (IZB) angesiedelt. Unter anderem das SCAI (gesprochen: Sky) unter der momentanen Leitung von Prof. Dr. Michael Griebel.

Der Name war ein Vorschlag eines Mitarbeiters im Rahmen einer Ideensammlung. Der Name SCAI hat im ersten Anschein nichts mit Fraunhofer Institut für Algorithmen und Wissenschaftliches Rechnen gemein, allerdings muss der Name rückwärts gelesen werden. So entsteht: „Institute for Algorithm and Science Computing“. Das SCAI war bis 2001 Bestandteil des Instituts für Mathematische Grundlagen der Informationstechnik GmbH(ehemals GMD – Gesellschaft für Mathematik und Datenverarbeitung) und zählt sich selber als eines der wenigen noch bestehenden Mathematik Instituten. Allerdings musste das SCAI um als „dauerhaft lebensfähig und wirtschaftlich erfolgreich“ bezeichnet werden und somit auch dauerhaft zur Fraunhofer-Gesellschaft gehören zu können, sich aus mindestens 70% Drittmitteln selbst finanzieren.

Dementsprechend gab es zwei Möglichkeiten, die gewählt werden konnten: Zum einen Einnahmen erhöhen oder die Ausgaben senken. Daraufhin wurden zahlreiche Angestellte entlassen und auch die damals größte Bibliothek für Informatik und Mathematik in Deutschland wurde aufgelöst.

Mittlerweile sind SCAI und Fraunhofer-Institut insgesamt stark gewachsen und sind auch derzeitig im Wachstum begriffen. Im Jahr 2016 beschäftigt Fraunhofer SCAI 146 Personen. Vor allem Doktoranten, Studierende und Auszubildende. Zudem finanzierte sich das SCAI 2016 zu 73,3%, also ca. 5,3 Mio €, aus externen Erträgen. Vertreten ist das SCAI auch an Universitäten und Hochschulen in Bonn, Sankt Augustin und Frankfurt am Main. Ihre Ideen und Produkte werden auf diversen Messen und Veranstaltungen präsentiert und von der scapos AG, einem sogenannten Spinn-Off Unternehmen, das vom Forschungsinstitut unterstützt wird, vermarktet und an andere Forschungseinrichtungen verkauft/weitergegeben.

Aber sicherlich stellt ihr euch die Frage, was das SCAI nun macht außer zu rechnen?

Ja, das Rechnen ist ein Hauptfeld, mit dem sich das SCAI beschäftigt. Allerdings sitzt kaum jemand an einem Blatt Papier und rechnet eine einfache Aufgabe aus.

Das SCAI beschäftigt sich im Grunde mit der Optimierung von großen Algorithmen (beispielsweise der optimalen Lagerung von komplizierten Bauteilen in Containern) und entwickelt dazu eine Software. Aber nicht nur für die Industrie wird geforscht: Auch in Sachen Bioinformatik, Multiphysics und Finanzen werden Softwarelösungen entwickelt. Sie unterstützen dabei die Fähigkeiten der Computer, große Rechnungen schnell zu lösen. So bekommen sie Aufträge von Unternehmen und entwickeln dann zu den speziellen Bedürfnissen und Wünschen der Kunden Softwarelösungen. Aber auch internationale Projekte werden von Forschungsgruppen des SCAI gestärkt.

Doch das ist noch nicht alles. Wenn du mehr über Fraunhofer SCAI erfahren möchtest, besuche scai.fraunhofer.

Das Fraunhofer Institut SCAI bring immer wieder neue Ideen auf den Markt und hilft mit Softwarelösungen nicht nur den großen Firmen und der Industrie, sondern kommt jeder Person zugute. Von weniger Verkehr auf den Straßen über optimale Strom-, Wasser- und Gasversorgung bis hin zu genaueren Wetterberichten.

Der letzte Tag des Praktikums hat begonnen. Und doch war die gewohnte Euphorie für das Praktikum bei allen Teilnehmern und natürlich auch bei Herrn Dr. Schüller zu spüren. Die letzten beiden Themenblöcke „mp3“ und „RSA“, also Kryptographie, waren sehr komprimiert und für den letzten Tag vorgesehen. Begonnen haben wir mit dem Komplex „mp3“.

Jeder hört Musik, sei über diverse Musik-Apps oder über sog. Onlineanbieter. Doch Musik benötigt im Originalformat sehr viel Speicherplatz. Das kann man auch an den älteren Speichermedien, auf denen Musik gespeichert wurde, sehr gut erkennen. Auf einer der älteren Schallplatten konnten früher vielleicht ein bis zwei Stunden Musikmaterial gespeichert werden. Mittlerweile können auf Smartphones und anderen Abspielgeräten weit

Gleich am nächsten Tag haben wir an unseren zuvor begonnenen kleinen Python-Spielen eine letzte Überprüfung, quasi einen „letzten Feinschliff“ vorgenommen und somit beendet. Nach einer kurzen Testrunde, in der von den anderen Teams das eigene Spiel gespielt und auf Herz und Nieren geprüft wurde, haben wir die dann noch entdeckten Fehler behoben. Das hat auch schon den gesamten Vormittag beansprucht. Nach der Mittagsmahlzeit wurden uns durch Herrn Dr. Schüller weitere Informationen zur Fraunhofer Gesellschaft gegeben und auch speziell zur Bedeutung Weiterlesen

Göttingen, den 8.01.2019. Das regnerische Wetter am Dienstag ließ zu wünschen übrig, trotzdem hat es mich nicht von meinem Praktikum abgehalten. Zuerst haben wir die transformierten Bakterien aus dem Ofen geholt, denn diese haben dort bei ca. 37 °C „übernachtet“. Man konnte sehen, dass sich dort einiger Zellen entwickelt hatten.

Heute haben wir angefangen die Zellkulturen vorzubereiten. Das Experimentieren ist hier ganz anders. Denn Genauigkeit und ein wenig Fingerspritzengefühl mit den Pipetten ist erforderlich, damit alles steril bleibt.

Göttingen, den 07/01/19

Schon ist der erste aufregende Tag vorbei!

Das Institut für Molekulare Onkologie liegt im Caspari Haus (benannt nach Ernst Wolfgang Caspari, Zoologe), das auf dem Universitätsgelände in Göttingen liegt.

Um neun Uhr ging es dann los. Frau Magerhans, die uns betreut, zeigte uns die Labore und verschiedene Arbeitsgeräte. Was direkt auffiel: Das Institut ist sehr international durch die vielen verschiedenen Staatsangehörigkeiten (z.B. Franzosen oder Spanier), denn es wird fast nur Englisch gesprochen.

Der Fortschritt der Menschheit wird durch Intelligenz und daraus entstehende Erkenntnisse über Mensch und Natur geformt. Die Wissenschaft, die nach Erkenntnissen strebt, versucht die Menschheit weiter zu bringen. Beim Forschen werden neue Entdeckungen gemacht. Doch einer der Hauptgründe, warum wir über das heutige Maß an Informationen verfügen, ist der, dass irgendwann jemand etwas gewagt und etwas ausprobiert hat. Bekanntlich geht studieren über probieren, denn nur so kann man auch Neues selbst entdecken und verstehen. In der Wissenschaft wird also viel probiert und werden zahlreiche Lösungen entwickelt. Klar, das nicht immer alles auf Anhieb perfekt funktioniert. Und da bin ich schon an einem Punkt, weshalb ich mich für ein Praktikum beim Fraunhofer Institut SCAI im Rahmen des Wissenschaftsforum Westerstede entschieden habe: Mich Weiterlesen