Ich bin Alexa Korczak und habe zwei Wochen lang, im Rahmen der Oberstufenberufsorientierung durch das Wissenschaftsforum Westerstede, ein Praktikum im Büro des Europaabgeordneten Tiemo Wölken gemacht.

Ich komme aus Westerstede, bin 16 Jahre alt und besuche die 11. Klasse der Europaschule Gymnasium Westerstede. Ich habe mich bei Tiemo beworben, da ich plane wie er, Jura zu studieren, wobei ich den Schwerpunkt auf europäisches Recht legen möchte. Da Tiemo selbst auch Jura studiert hat und nun in einer europäischen Institution tätig ist, bildet seine Laufbahn ein gute Orientierung für mich und hilft mir, mir über meine eigene berufliche Zukunft klarer zu werden.

Di e Ankunft in Brüssel war sehr angenehm und ich wurde herzlich im Büro aufgenommen. Ich wurde durch das Parlament geführt und habe erste Eindrücke der parlamentarischen Arbeit bekommen. Ich habe viele verschiedene Sitzungen von Rechtsausschuss, bis zur Intergroup Searica, verfolgt und Tiemo bei Interviews begleitet. Dadurch habe ich einen guten Einblick in den vielseitigen Alltag eines Abgeordneten bekommen.

e Ankunft in Brüssel war sehr angenehm und ich wurde herzlich im Büro aufgenommen. Ich wurde durch das Parlament geführt und habe erste Eindrücke der parlamentarischen Arbeit bekommen. Ich habe viele verschiedene Sitzungen von Rechtsausschuss, bis zur Intergroup Searica, verfolgt und Tiemo bei Interviews begleitet. Dadurch habe ich einen guten Einblick in den vielseitigen Alltag eines Abgeordneten bekommen.

Besonderes Augenmerk habe ich während meiner Zeit in Brüssel auf das Thema Lobbyismus, über das ich meine Ausarbeitung schreibe, gelegt. Zu diesem Thema konnte mir nicht nur das Team viele Informationen liefern, ich habe auch Workshops und Vorträge über Lobbyismus und Transparenz innerhalb von europäischen Institutionen, verfolgen können.

Ein Highlight des Praktikums war das Mini- Plenum in Anwesenheit von Jean- Claude Juncker und dem schwedischen Premierminister Stefan Löfven.

Alles in allem hat mir das Praktikum sowohl die parlamentarische Arbeit und den Alltag eines Abgeordneten näher gebracht als auch mich in meinen Wünschen bezüglich künftiger Studien- und Berufswahl bestärkt.

(Mitarbeiter) frei zugänglich sind. Hierbei musste besonders darauf geachtet werden, die richtigen Rechte für die Bilder anzugeben, die bestimmen, wofür die Bilder später verwendet werden dürfen (in diesem Fall dürfen sie auch für FAZ.Net verwendet werden).

(Mitarbeiter) frei zugänglich sind. Hierbei musste besonders darauf geachtet werden, die richtigen Rechte für die Bilder anzugeben, die bestimmen, wofür die Bilder später verwendet werden dürfen (in diesem Fall dürfen sie auch für FAZ.Net verwendet werden).

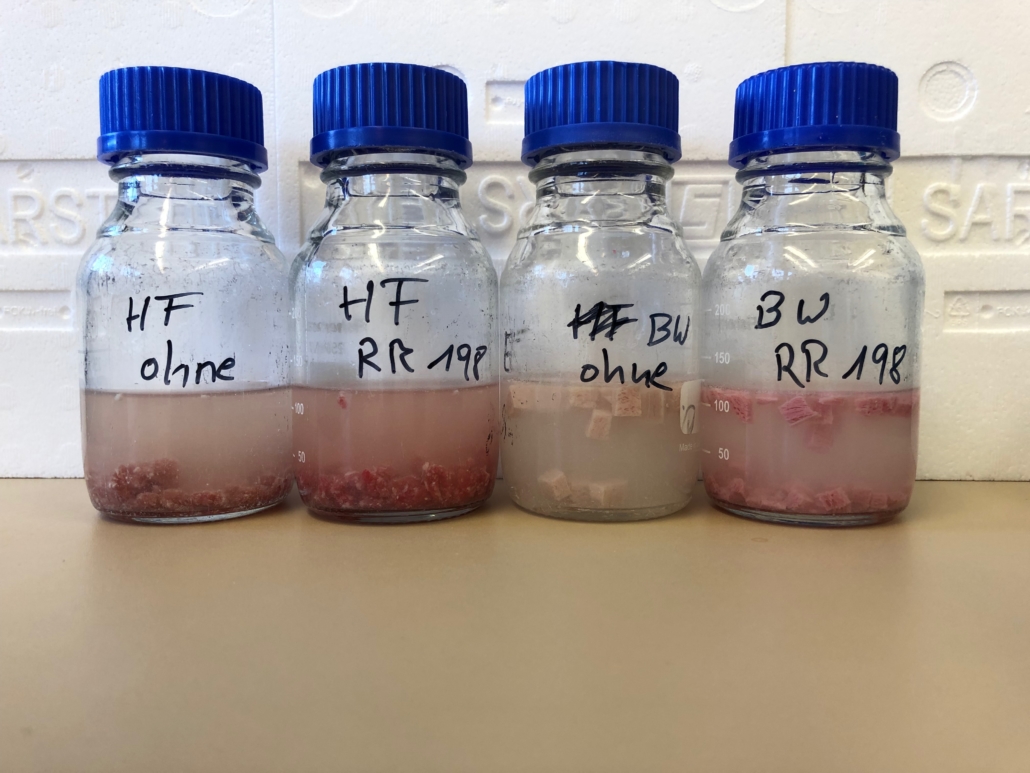

hinzugegeben, um den Verdauungsprozess aus dem Körper im Labor nachzuahmen. Das Spezielle an Enzymen ist, dass sie bei einer bestimmten Temperatur ein Leistungsoptimum haben. Das heißt, dass wir die Proben des Fleisches in den Trockenschrank gestellt haben um präzise einzustellen, welche Temperatur herrschen soll. Als das Fleisch dann zersetzt war, ließ sich ein signifikanter Unterschied zwischen den Fleischproben mit und denen ohne Farbstoff ausmachen. Nun war die Zeit auch schon fortgeschritten und wir mussten unsere Proben am nächsten Tag weiterbehandeln. Zum Schluss kam der Leiter der analytischen Chemie, Dr. Andreas Juadjur, und führte ein Gespräch mit uns. Anschließend erklärte er mir Näheres zu einer bestimmten Farbstoffgruppe, die in der Natur sehr oft vorkommt.

hinzugegeben, um den Verdauungsprozess aus dem Körper im Labor nachzuahmen. Das Spezielle an Enzymen ist, dass sie bei einer bestimmten Temperatur ein Leistungsoptimum haben. Das heißt, dass wir die Proben des Fleisches in den Trockenschrank gestellt haben um präzise einzustellen, welche Temperatur herrschen soll. Als das Fleisch dann zersetzt war, ließ sich ein signifikanter Unterschied zwischen den Fleischproben mit und denen ohne Farbstoff ausmachen. Nun war die Zeit auch schon fortgeschritten und wir mussten unsere Proben am nächsten Tag weiterbehandeln. Zum Schluss kam der Leiter der analytischen Chemie, Dr. Andreas Juadjur, und führte ein Gespräch mit uns. Anschließend erklärte er mir Näheres zu einer bestimmten Farbstoffgruppe, die in der Natur sehr oft vorkommt.

Zur Erläuterung, was unter einer „Intergroup“ zu verstehen ist, hier der nachfolgende Textauszug:

Zur Erläuterung, was unter einer „Intergroup“ zu verstehen ist, hier der nachfolgende Textauszug: enschaften entstammen und dazu beitragen, in und über die Printmedien ein bestimmtes Bild von Wirklichkeit zu erzeugen. Weitere Beispiele waren die Affären um die gefälschten Hitler-Tagebücher bzw. die Affäre um den früheren Bundespräsidenten Christian Wulff, die nach Auffassung des Referenten als Fake-News kein Ruhmesblatt für die Seriosität und Objektivität der Printmedien darstellten.

enschaften entstammen und dazu beitragen, in und über die Printmedien ein bestimmtes Bild von Wirklichkeit zu erzeugen. Weitere Beispiele waren die Affären um die gefälschten Hitler-Tagebücher bzw. die Affäre um den früheren Bundespräsidenten Christian Wulff, die nach Auffassung des Referenten als Fake-News kein Ruhmesblatt für die Seriosität und Objektivität der Printmedien darstellten. ist dies das Thema der Frage nach Wahrheit und Wirklichkeit in den Medien, denn: Die digitale Welt, in der wir leben, macht es immer schwieriger zu überprüfen, was wahr ist und was nicht. Mit Macht dringen populistische Aussagen, alternative Tatsachen und Fake News in die öffentliche Debatte ein. Desinformation hat sich so ausgeweitet, dass wir alle uns dazu verhalten müssen – Politiker, Journalisten und Bürger. Im Zeitalter der Information ist Aufmerksamkeit gleichzusetzen mit Geld, Macht und Einfluss, auch wenn das auf Kosten von Tatsachen geschieht:

ist dies das Thema der Frage nach Wahrheit und Wirklichkeit in den Medien, denn: Die digitale Welt, in der wir leben, macht es immer schwieriger zu überprüfen, was wahr ist und was nicht. Mit Macht dringen populistische Aussagen, alternative Tatsachen und Fake News in die öffentliche Debatte ein. Desinformation hat sich so ausgeweitet, dass wir alle uns dazu verhalten müssen – Politiker, Journalisten und Bürger. Im Zeitalter der Information ist Aufmerksamkeit gleichzusetzen mit Geld, Macht und Einfluss, auch wenn das auf Kosten von Tatsachen geschieht: